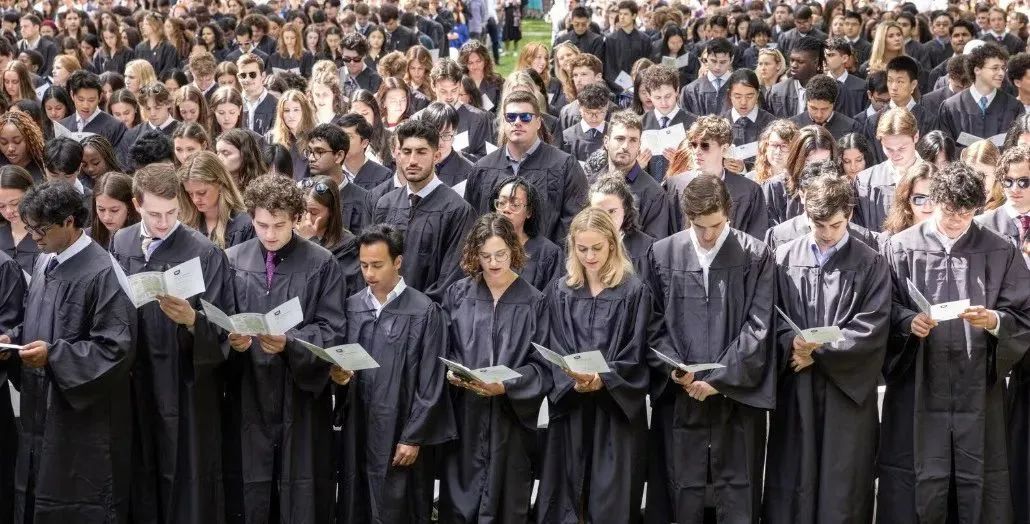

正值毕业季,大家都听了耶鲁大学校长在2025年5月的耶鲁大学毕业典礼上的演讲了吗?

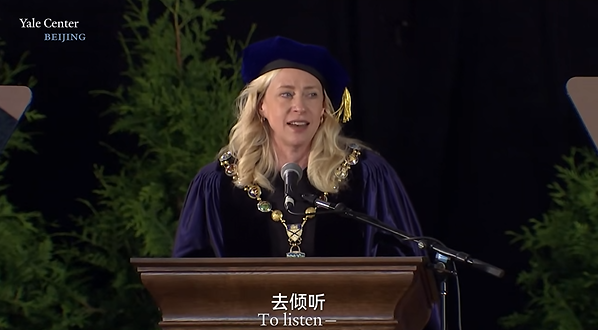

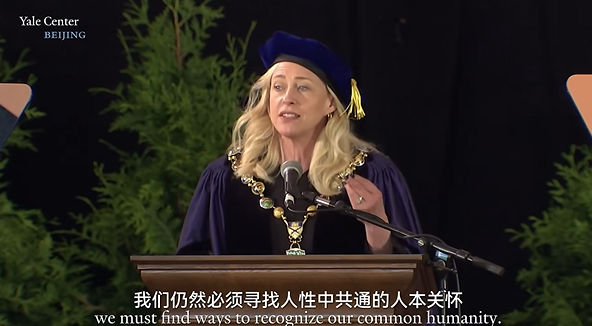

演讲中校长麦金尼斯(McInnis)以“跨越隔阂,共筑人本关怀”为主题,向全球教育界传递了深刻的时代洞见。

这场演讲不仅是对2025届毕业生的期许,更是一场关于如何在分裂与冲突中重建联结的全球教育宣言

下面就跟着小林一起来看看麦金尼斯校长的发言,看看可以从中得到哪些答案

在历史与艺术中寻找答案

麦金尼斯校长从耶鲁大学美术馆中一幅描绘美国独立战争的画作切入——约翰·特朗布尔的《邦克山战役》。画中,英军少校约翰·斯莫尔在硝烟中阻止士兵伤害垂死的美军将领约瑟夫·沃伦,这一“充满慈悯的瞬间”成为演讲的核心隐喻:真正的勇气,是克制复仇的冲动,在分歧中坚持对人性的尊重。

这幅画的中心焦点是沃伦和英军少校约翰·斯莫尔,图中他阻止一名英国士兵用刺刀刺杀沃伦。在这场激烈的战斗中,沃伦倒在了一位同胞的怀抱里,而这位同胞又挡住了刺刀

The Battle of Bunker's Hill, June 17, 1775

作者:约翰・特朗布尔(John Trumbull)

现藏于耶鲁大学美术馆

校长指出,当下社会正面临“党争厌倦”的困境,人们困于“信息茧房”,对话意愿逐渐消弭。而斯莫尔少校的抉择提醒我们:即使面对最尖锐的冲突,仍应选择倾听与包容。

这一观点与耶鲁近年来的教育理念一脉相承。例如,2024年校长卸任演讲中,苏必德(Peter Salovey)同样强调“以爱与同情弥合分歧”,并引用民权领袖雪莉·奇泽姆的宽恕故事,展现“救赎胜于对立”的力量。

耶鲁教育的使命

麦金尼斯特别提到2025届毕业生的独特背景:他们在疫情阴霾初散时入学,是“二战以来规模最大的一届”,且在生成式AI、罗德学者项目等领域表现卓越。

然而,他们的成就不仅是学术的,更是精神的——在校园中探索多元观点,参与“跨越隔阂”项目,与对立立场者对话。

这种教育理念呼应了耶鲁一贯的价值观。2022年校长萨洛维曾提出“思想谦逊”,鼓励学生承认认知的局限性,主动打破“回音室效应”

而2018年的毕业演讲则以“画更大的圈”为喻,呼吁学生突破小团体思维,为全人类争取权利。耶鲁的使命,正是培养既能捍卫理想、又能包容异见的领导者。

从校园到世界:重建联结的实践路径

从校园到世界重建联结的实践路径,校长麦金尼斯提出三个行动方向:

1. 倾听的勇气:在“更容易充耳不闻”时主动倾听,如退伍军人与学生探讨战争复杂性

2. 宽容的力量:即使面对不公,像校友亨利·路易斯·盖茨(Henry Louis Gates Jr.)一样,将个人遭遇转化为对话契机

3.理想的坚守:捍卫信念,但不贬低对立者,如法学院学生波利·穆雷(Pauli Murray)以包容态度回应种族隔离支持者。

给青年一代的成长指南

最后我们来看一看,校长在这次的演讲里给我们青年一代带来了哪些指引:

01、平衡科技与人文

在AI时代,耶鲁将编程课与伦理学结合,探讨算法偏见与社会公平。我们作为学生,需警惕成为“技术工具人”,例如用AI辅助创作时,仍需追问“艺术如何传递人性”。

02、设计“冲突实验室

青年一代可以多参与模拟联合国、社区调解项目,在安全环境中练习解决分歧的能力。耶鲁“跨越隔阂”工作坊中,学生通过角色扮演理解对立立场的深层动机。

03、从“自我完善”到“社会行动”

犹太教故事中的智者最终通过改变自己影响世界,这与耶鲁“先提升自我,再改变社会”的理念不谋而合。例如学生社团“耶鲁可持续行动”从校园减塑做起,逐步推动纽黑文市环保政策。

以上就是这次耶鲁大学2025毕业演讲中校长麦金尼斯发言的全部内容了,校长在演讲结尾说道:“你们有责任修复被破坏的事物。”

这句话不仅是对毕业生的期许,更是对每一位青年的召唤——当世界身处火海,我们需要的不是完美的英雄,而是无数个“画更大圈”的普通人,与大家共勉~

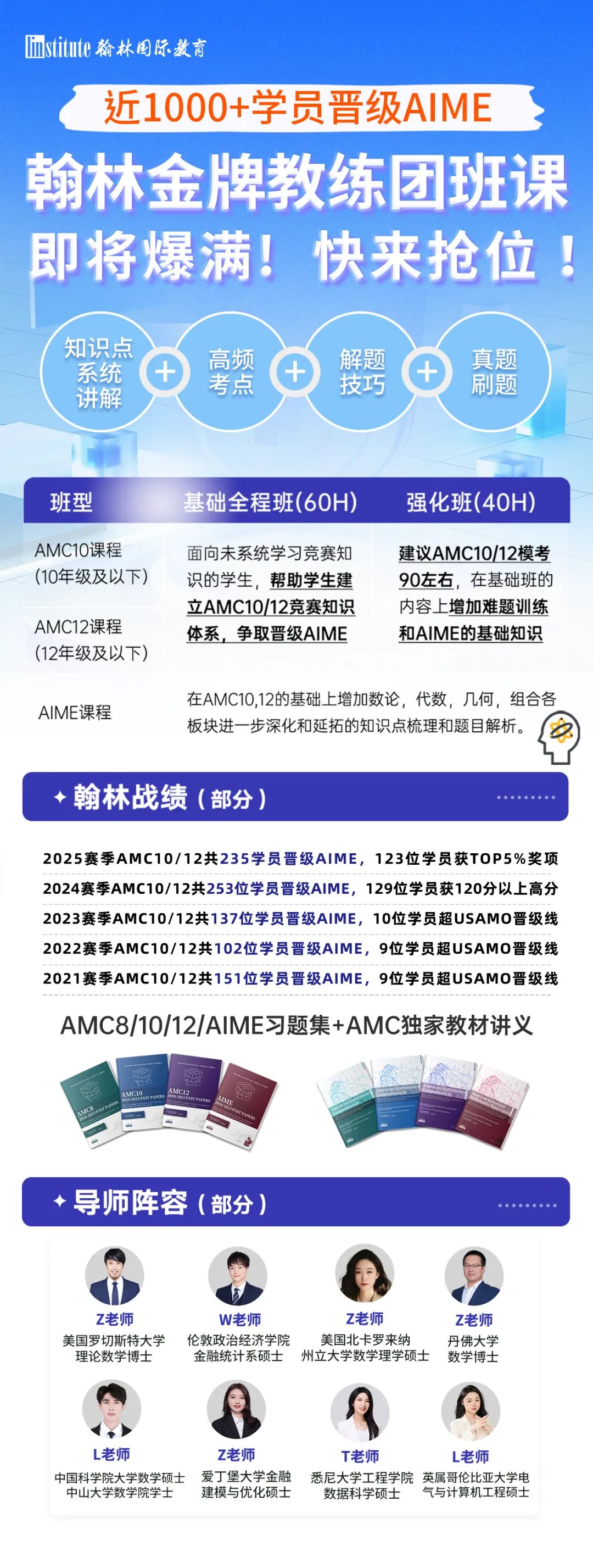

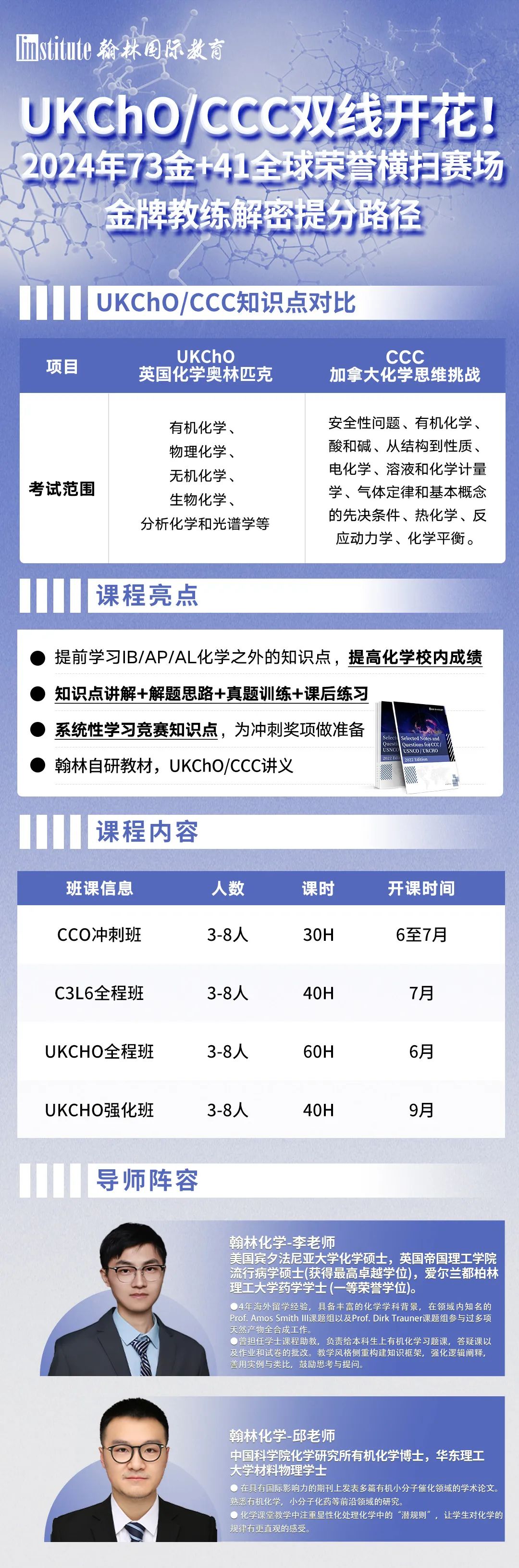

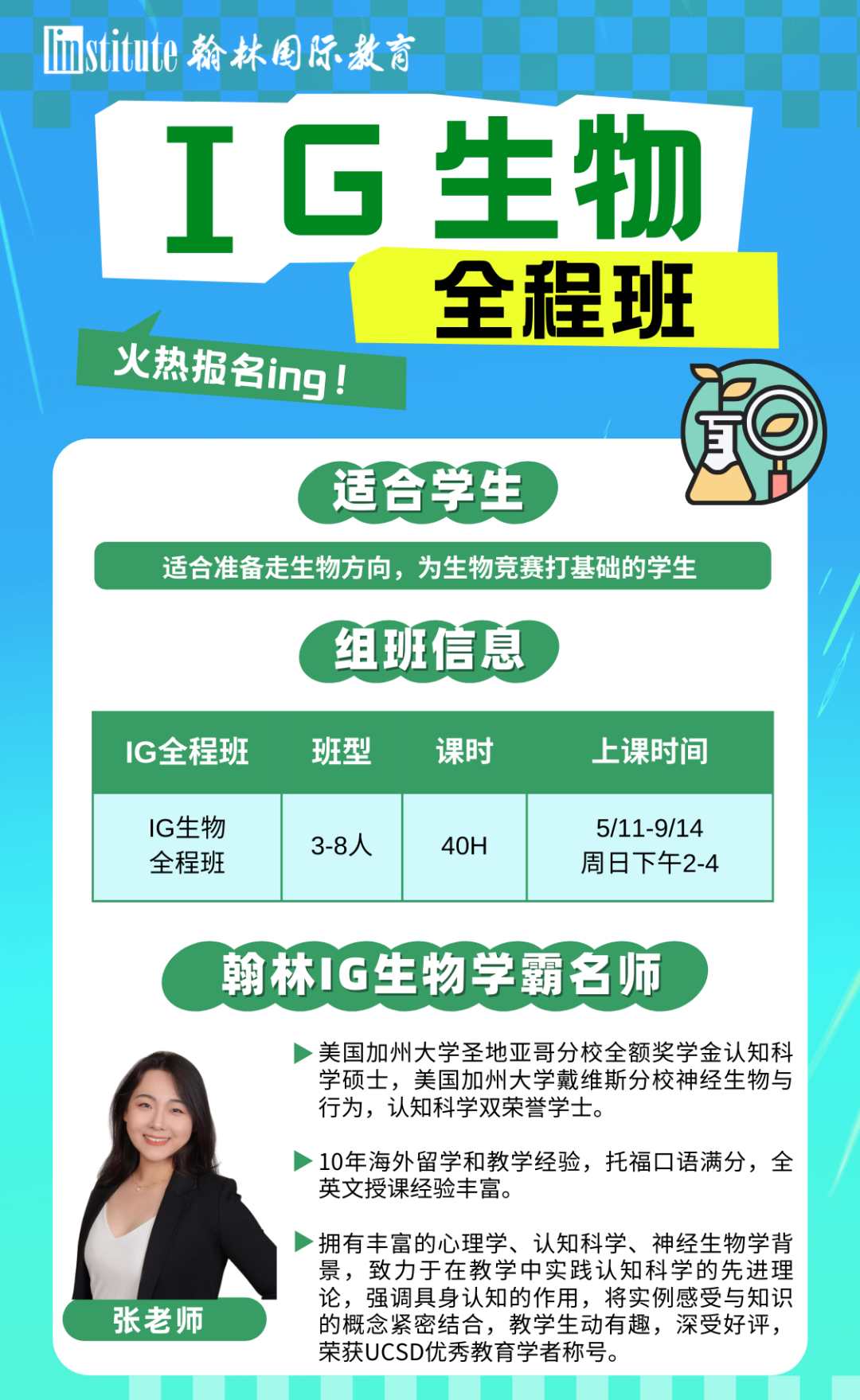

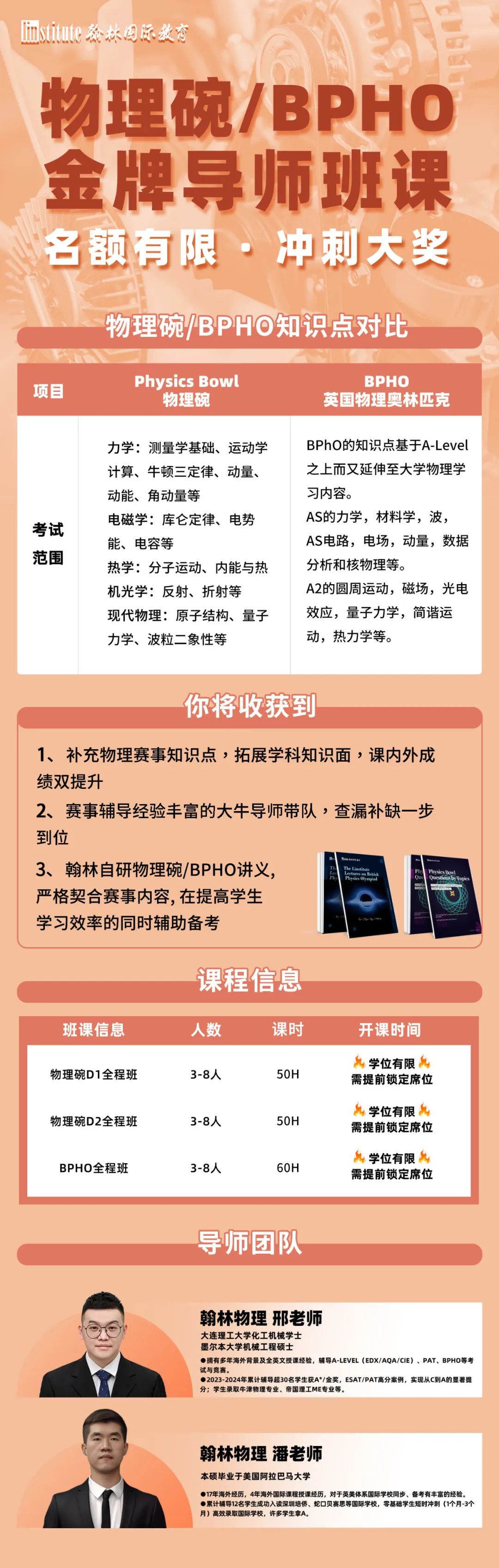

对于有意藤校留学的同学来说,持续提升综合素养与专业能力,通过不断积累知识储备和实践经验,为成功申请心仪院校筑牢根基是非常重要的一环。在此过程中,系统化的背景提升规划将成为增强申请竞争力的关键路径,帮助同学们

* 以上赛事主办方为海外机构,不与任何中国的大学、中学或小学升学加分活动挂钩,其成绩不会作为任何中国中小学升学或评优的依据,仅定位为针对中学生的课外兴趣活动和国际教学交流活动。

我要提高竞争力!

更多信息可咨询顾问